上越市の肛門科は

小山医院まで

肛門科について

肛門科で対応する疾患は多岐にわたりますが、なかでも痔(いぼ痔・切れ痔・痔ろう)が原因となって受診される方が多いです。痔は進行していない段階では生活習慣の見直しや薬物療法により治療可能ですが、デリケートな部分のため受診を躊躇する方も多いです。しかし、医療技術の進歩により、悪化した場合も従来に比べて比較的に容易に治せるようになり、仕上がりも綺麗にすることができるようになりました。

肛門科で対応する疾患は多岐にわたりますが、なかでも痔(いぼ痔・切れ痔・痔ろう)が原因となって受診される方が多いです。痔は進行していない段階では生活習慣の見直しや薬物療法により治療可能ですが、デリケートな部分のため受診を躊躇する方も多いです。しかし、医療技術の進歩により、悪化した場合も従来に比べて比較的に容易に治せるようになり、仕上がりも綺麗にすることができるようになりました。

当院では、安心して受診して頂くため、患者様のプライバシーに配慮した環境を整えています。肛門科以外の診療科も設置しており、受付にて肛門部の治療についてお話しすることはないため、他の方に知られるリスクもありません。安心してご相談ください。

肛門でよくある症状

出血

肛門から大量の出血がある場合、内痔核の可能性が高いです。一方、血液がトイレットペーパーに付着する程度の場合、切れ痔の可能性があります。また、血便や下血が排泄される場合、大腸疾患が疑われます。

出っ張り

肛門の出っ張りが気になる場合、外痔核、脱出を伴う内痔核、直腸脱、肛門ポリープなどの可能性があります。また、滅多にありませんが大腸ポリープが直腸に発生し、肛門から脱出するために出っ張りとして自覚することもあります。

痛み

肛門痛が起きている場合、切れ痔や嵌頓痔核、血栓性外痔核、肛門周囲膿瘍などの可能性があります。

かゆみ

肛門部のかゆみは、肛門周囲皮膚炎、カンジダ菌や白癬菌などの真菌の感染、肛門周囲膿瘍が疑われます。

肛門の疾患

いぼ痔

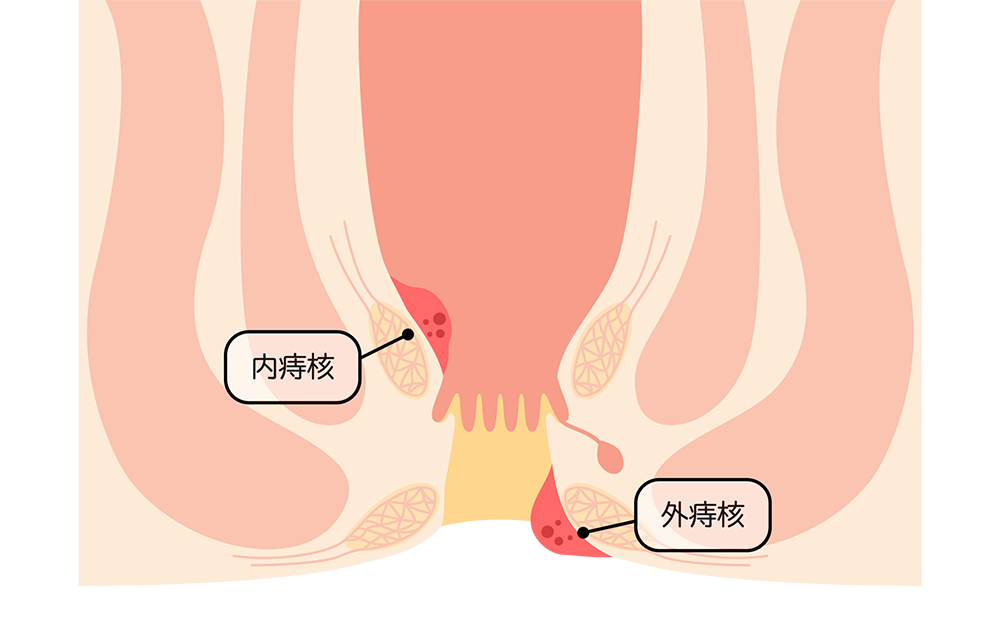

排便時のいきみなどにより肛門に負荷がかかることで、肛門周囲の血管がうっ血してできるいぼ状の腫れです。肛門内側の直腸粘膜にできたものを「内痔核」、肛門外側の皮膚にできたものを「外痔核」と呼びます。内痔核は悪化すると肛門外に脱出することがあります。

排便時のいきみなどにより肛門に負荷がかかることで、肛門周囲の血管がうっ血してできるいぼ状の腫れです。肛門内側の直腸粘膜にできたものを「内痔核」、肛門外側の皮膚にできたものを「外痔核」と呼びます。内痔核は悪化すると肛門外に脱出することがあります。

内痔核

内痔核は、肛門内側の直腸粘膜に発生したいぼ痔です。直腸粘膜は知覚神経が通っていないため、痛みを感じることはありませんが、排便時に便が擦れて大量出血が発生することがあり、これがきっかけとなり受診される方も多いです。悪化に伴って、痔核が肛門外に脱出するようになり、下着に擦れて痛みを伴うようになります。初期は自然に元の位置に戻りますが、次第に指で押さないと戻らないようになり、さらに悪化すると指で押しても戻せなくなります。脱出した状態では細菌などに感染する可能性もあります。重症化した場合、脱出した痔核が括約筋に圧迫されることで血栓が形成され、激しい痛みを伴います。この状態は「嵌頓痔核」と呼ばれます。

外痔核

外痔核は、肛門外側の皮膚に発生したいぼ痔です。皮膚は知覚神経が通っているため、内痔核と違って痛みを感じやすく、人によっては痛みを強く感じます。

外痔核の血流が悪化し、血栓ができた状態は「血栓性外痔核」と呼ばれ、いきみがきっかけとなり痛みを感じるようになります。

排便習慣を含む生活習慣の改善、薬物療法により治療・再発予防が期待できますが、保存治療を行っても効果が不十分な場合は手術が検討されます。手術が必要と判断される場合は、提携している高度医療機関をご案内します。

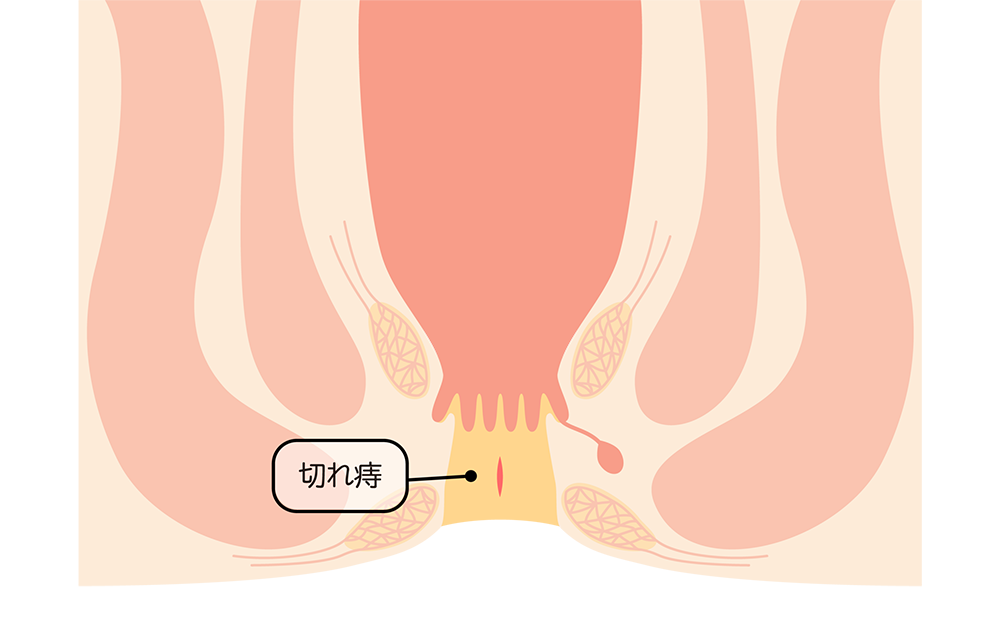

切れ痔(裂肛)

切れ痔(裂肛)とは、便秘による硬い便や下痢により勢いのある便の通過などにより、肛門の皮膚が損傷して切れた状態です。排便により便が損傷部を通過する際は痛みを感じますが、出血はトイレットペーパーに微量の血液が付着するくらいです。

切れ痔(裂肛)とは、便秘による硬い便や下痢により勢いのある便の通過などにより、肛門の皮膚が損傷して切れた状態です。排便により便が損傷部を通過する際は痛みを感じますが、出血はトイレットペーパーに微量の血液が付着するくらいです。

便秘になりやすい方は発生リスクが高く、痛みから便意を感じても我慢するようになり、便秘が悪化していき、切れ痔も悪化していくという負のループに陥りやすいことが特徴です。また、切れ痔が慢性化した場合、損傷部が線維化・瘢痕化して肛門が狭窄する恐れがあります。そうなると、より皮膚が切れやすくなるため、早期治療が欠かせません。また、初期のうちであれば薬物療法により改善が期待できますが、再発を防ぐためには食生活や排便習慣などの改善も不可欠です。肛門が狭窄して排便に支障をきたしている場合、手術を行います。手術が必要と判断される場合は、提携している高度医療機関をご案内します。

痔ろう(あな痔)と

肛門周囲膿瘍

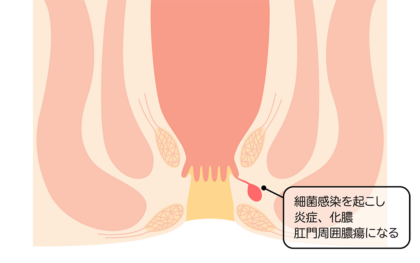

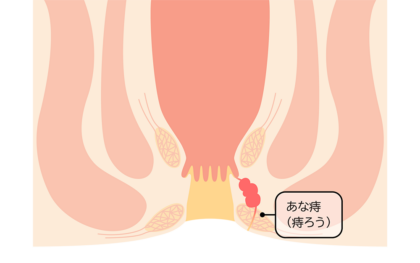

痔ろうは肛門周囲膿瘍が悪化した状態です。肛門周囲膿瘍は、肛門と直腸の境目にある肛門陰窩と呼ばれる小さな窪みに細菌が感染し、化膿して膿が溜まる疾患です。膿は肛門周囲の組織内部を掘り進め、最終的には皮膚にまで繋がるトンネル(瘻管)が形成され体外に排出されます。この瘻管が残った状態を痔ろうと呼びます。

肛門周囲膿瘍では感染により炎症が発生しているため、熱感やかゆみ、痛み、発熱などの症状を示しますが、痔ろうに至ると症状は解消します。なお、膿が排出されることにより、下着が汚れたり、かゆみを感じたりすることがあります。痔ろうを治療せずにいると、瘻管が複雑化していき、いずれがんに発展する可能性もあります。そのため、なるべく早めに当院までご相談ください。

また、痔ろうは自然治癒することはほとんどなく、治療は基本的に手術となります。手術により肛門括約筋を損傷しないよう、瘻管の形状や長さを十分に調べることが不可欠です。手術が必要と判断される場合は、提携している高度医療機関をご案内します。

肛門周囲皮膚炎

肛門周囲の皮膚に炎症が発生する疾患です。かゆみや痛み、べたつき、滲出液による下着の汚れなどの症状を示します。原因は疾患によるものと、頻回な肛門洗浄の2つに大別されます。原因疾患には、いぼ痔、切れ痔、肛門皮垂、ポリープ、真菌症(カンジダ症など)、アレルギー性疾患などが挙げられます。真菌はカビの仲間のため、抗生剤による治療は効果がなく、かえって悪化を招くこともあるため、真菌症が原因ではないか調べることが優先されます。

治療は内服薬や外用薬による薬物療法が行われ、基礎疾患をお持ちの方はその疾患の治療も並行して行います。患部を清潔な状態に維持することは大切ですが、過度な洗浄が皮膚炎の原因となることもあるため、程々にしましょう。

診療の流れ

診療内容が分かっていないと不安を感じると思います。以下では、肛門科の初診で行う一般的な内容について解説します。気になることがあれば、当院までお気軽にご連絡ください。

1ご予約

当院は事前に予約が必要です。WEB予約または電話よりご予約ください。

2ご来院

健康保険証(マイナンバーカード)を必ずご持参ください。日頃からお薬を飲まれている方は、お薬手帳をお持ち頂きたいですが、お持ちでない場合はお薬自体あるいはメモをお持ちになってお越しください。

健康保険証(マイナンバーカード)を必ずご持参ください。日頃からお薬を飲まれている方は、お薬手帳をお持ち頂きたいですが、お持ちでない場合はお薬自体あるいはメモをお持ちになってお越しください。

3問診

まずは問診にて、症状、排便の状態・頻度、既往歴、服用中のお薬、生活習慣などについて詳しくお聞きします。

4診察準備

診察台に横になって頂きます。腰にタオルをかけますので、お尻が見える状態まで下着を下げて頂きます。

5診察

医師が診察に必要な分だけタオルをめくり、視診・指診を実施します。指診は手袋を付けた状態で、肛門に指を挿入します。指には麻酔ゼリーをたっぷり付けているため、不快感や痛みは起こりません。指診によりしこりやポリープなどの有無をチェックできたら検査に進みます。

6検査

麻酔ゼリーをたっぷり塗ったスコープを肛門から挿入し、肛門内部の状態を直接観察します。医師の判断により、後日再度お越し頂き、大腸カメラ検査を行うこともあります。

7診断

検査終了後、結果や当院で対応可能な治療について医師から説明を行います。治療方針は患者様としっかり相談し、納得頂けた治療を進めてまいります。不明点などがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

検査終了後、結果や当院で対応可能な治療について医師から説明を行います。治療方針は患者様としっかり相談し、納得頂けた治療を進めてまいります。不明点などがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。